Alerte à Babylone [Jean Druon]

Alerte à Babylone est un film français réalisé par Jean Druon sorti en 2005. "Et les coûts de Mégalopolis grandissent encore plus vite que sa taille. À tout prix il faut faire venir plus d'énergie, plus d'eau. Il faut assurer le transport des vivants. Mégalopolis est une cité assiégée, mais elle ne l'est que par sa propre masse. Aussi ne peut-elle être sauvée que par le sacrifice chaque jour plus poussé de ses libertés." Phrase de Bernard Charbonneau, citée en ouverture.

Ce film retrace les conséquences de l'application des nouvelles technologies, comme le nucléaire, les OGM et les nanotechnologies. Bien que ces conséquences portent sur la santé, l'avenir social et les conditions de vie en général, ces techniques sont toujours mises en service sans aucun débat public.

L'auteur fait intervenir des chercheurs en agronomie, des juristes et des penseurs critiques qui déplorent le peu d'informations mises à disposition du public par les "organismes de contrôle" qui, bien souvent, au lieu d'exercer un travail de contrôle véritable qui correspondrait à la responsabilité dont ils revêtent pourtant leur poste, aident au contraire à avaliser des décisions déjà prises par le complexe industriel qui les mandate de manière plus ou moins directe. Certains intervenants plaident en faveur de la mise en place d'une protection juridique des lanceurs d'alerte.

No Conso : Manifeste pour la grève générale de la consommation [Paul Ariès]

Les exclus et les déçus de la société de consommation se comptent par millions. Ce système est non seulement injuste et impossible mais même pas jouissif. Fait-il alors espérer dans une autre forme de consommation citoyenne ? Paul Ariès montre que depuis un siècle et demi tous les mouvements de consommateurs ont davantage accompagné que contesté la société de consommation. Pourquoi en serait-il autrement avec le commerce équitable ou éthique ? En quoi des mouvements comme Action Consommation, Slow Food, Nature & Progrès, les AMAP, les associations de "commerce transparent" peuvent-ils au contraire être des alternatives, en redevenant des usagers maîtres de leurs usages individuels et collectifs.

Réunion R.O.C 06 [MARS]

Le Réseau des Objecteurs de Croissance des Alpes Maritimes se réuni dans la semaine du 14-20 mars 2011 pour discuter, projeter des actions, faire le bilan, et tout simplement partager. Nos réunions essayent d'être démocratique et vous pouvez y participer librement. Un doodle (sorte de sondage pour la planification de rendez-vous) :

http://doodle.com/zyywnvnu5a7ewi9y

est mis en place pour que vous puissiez vous exprimer sur la date et l'heure de la réunion. Nous vous annoncerons dans les jours qui viennent le lieu et la date de notre réunion.

Si vous n'avais jamais participé à une réunion du R.O.C. 06, sachez que vous y êtes les bienvenus.

Radio Panik 105.4 FM et www.lapetiteradio.org

Après "Les Français parle aux Français" de 1940 sur la BBC : "Les objecteurs de croissance parlent aux Français". Voici Radio Panik 105.4 FM, une radio libre bruxelloise qui se définit comme radio associative d’expression et de création et comme radio multi- et interculturelle. Radio Panik diffuse une émission que vous pouvez entendre les rediffusions sur http://www.lapetiteradio.org.

En voici le premiers numéros :

N°1 : Les objecteurs de croissance en Belgique [mp3_embed playlst="http://www.lapetiteradio.org/spip/IMG/mp3/objecteurs1.mp3"]

Le sol, la terre et les champs [Claude & Lydia Bourguigon]

L'agriculture aujourd'hui est dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine mais elle a épuisé des millions

L'agriculture aujourd'hui est dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine mais elle a épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol considéré comme un support inerte l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable, elle s'enlise dans les OGM qui rendent les agriculteurs prisonniers des semenciers ainsi que dans les agro-carburants qui provoquent une hausse brutale du prix des denrées agricoles. S'appuyant sur les expériences réussies d'autre forme d'agriculture dite biologique et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent dans ce livre une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, sciences de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies, à pousser sur des sols pauvres ou arides. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage de référence, les auteurs, remettant en cause le labour, exposent une nouvelle évolution verte, qui par l'application des lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce à des techniques comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost, etc. Le paysan devenu exploitant agricole doit maintenant devenir un véritable agriculteur qui pour la première fois dans l'histoire, cultivera la terre sans l'éroder en l'aimant et la respectant comme un être vivant.

d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol considéré comme un support inerte l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable, elle s'enlise dans les OGM qui rendent les agriculteurs prisonniers des semenciers ainsi que dans les agro-carburants qui provoquent une hausse brutale du prix des denrées agricoles. S'appuyant sur les expériences réussies d'autre forme d'agriculture dite biologique et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent dans ce livre une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, sciences de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies, à pousser sur des sols pauvres ou arides. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage de référence, les auteurs, remettant en cause le labour, exposent une nouvelle évolution verte, qui par l'application des lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce à des techniques comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost, etc. Le paysan devenu exploitant agricole doit maintenant devenir un véritable agriculteur qui pour la première fois dans l'histoire, cultivera la terre sans l'éroder en l'aimant et la respectant comme un être vivant.

La décroissance, une idée pour demain [Timothée Duverger]

La décroissance ne se pose pas comme l'opposé mais comme la contradiction de la croissance fondée sur les notions de développement et de progrès. Subversive, elle revisite les clivages traditionnels pour leur préférer la distinction entre productivisme et antiproductivisme. Selon ses différents courants, elle articule et développe les deux critiques du capitalisme : critique sociale et critique écologique. Elle est donc sa négation tant sur le plan économique que culturel.

Cet ouvrage propose une synthèse et une présentation historique des deux cycles des mouvements de la décroissance. Tout d'abord, des pionniers de l'après 68, de Nicholas Georgescu-Roegen à André Gorz, et ensuite des quatre courants : culturaliste, politique, bioéconomique et écologique, apparus fin du siècle dernier.

Il pose les enjeux qu'affronté notre société, qui devra rechercher des alternatives pour inventer un paradigme capable d'engager un changement de trajectoire ou bien disparaître.

Débat décroissance contre croissance

Débat Décroissance conte Croissance 1

envoyé par nature-boy-79. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

Débat Décroissance conte Croissance 2

envoyé par nature-boy-79. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

Débat Décroissance conte Croissance 3

envoyé par nature-boy-79. - L'actualité du moment en vidéo.

Débat Décroissance conte Croissance 4

envoyé par nature-boy-79. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

Débat Décroissance conte Croissance 5

envoyé par nature-boy-79. - L'info video en direct.

Ivan Illich

Ivan Illich (4 septembre 1926 à Vienne en Autriche - 2 décembre 2002 à Brême en Allemagne) est un penseur de l'écologie politique et une figure importante de la critique de la société industrielle.

Biographie

Son père, Piero, vient d'une famille possédant des terres (vignes et oliviers) en Dalmatie, près de la ville de Split en Croatie. Sa mère, Ellen, descend d'une famille juive allemande « convertie ».

Son grand-père maternel, Fritz Regenstrief, a fait fortune dans la vente de bois en Bosnie-Herzégovine et construit une villa art nouveau aux alentours de Vienne (Autriche).

Pendant les années 1930, la xénophobie et l'antisémitisme montent en Yougoslavie. Le gouvernement poursuit Fritz Regenstrief à la Cour permanente internationale de justice de la Haye.1 En 1932, Ellen abandonne Split et part se réfugier dans la villa de son père à Vienne avec ses trois enfants. Ils ne reverront plus Piero qui meurt pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, Ellen quitte l'Autriche en vertu des lois antisémites, les nazis ont saisi la villa familiale.

Ivan Illich poursuit son éducation à Florence, où il joue un petit rôle dans la résistance italienne. Après la guerre, il étudie la théologie et la philosophie à l'Université grégorienne de Rome. Le Vatican le destine à la diplomatie, mais il choisit de se tourner vers la prêtrise. Il dira sa première messe dans les catacombes dans lesquelles les chrétiens romains fuyaient les persécutions.

Venant d'une famille aristocratique ayant d'anciens liens avec l'Église catholique romaine, il était destiné à devenir un prince de l'Église.1 Giovanni Montini, qui devint plus tard le pape Paul VI fut parmi ceux qui le poussèrent à rester à Rome.

Mais en 1951, il part aux États-Unis avec l'idée d'étudier les travaux d'alchimie d'Albertus Magnus à Princeton. Intrigué par les Portoricains et leur profonde foi catholique, il demande à Francis Spellman, archevêque de New York, un poste dans une paroisse portoricaine de New York. Il devient ensuite, entre 1956 et 1960, vice-recteur de l'Université catholique de Porto Rico, où il met sur pied un centre de formation destiné à former les prêtres à la culture latino-américaine.

En 1956, il est nommé vice-recteur de l'université catholique de Porto Rico. Deux choses le frappent à l'université : d'une part la surprenante similarité entre l'église et l'école, d'autre part l'étrange différence entre les buts avoués de l'éducation et ses résultats. Cette dernière prétend réduire les inégalités sociales, mais contribue à les accentuer en concentrant les privilèges dans les mains de ceux ayant les bagages suffisants. Cette réflexion aboutira en 1971 à Deschooling Society, traduit en français sous le titre Une société sans école.

Il quitte Porto Rico en 1960 suite à un différend avec la hiérarchie de l'Église, deux évêques qui participant à la vie politique en s'opposant à tout candidat qui voudrait légaliser les préservatifs. Pour Illich, entre la bombe atomique et les préservatifs, l'Église se trompe de cible.

En 1961, il fonde le Centre pour la formation interculturelle à Cuernavaca qui deviendra le fameux Centro Intercultural de Documentación (CIDOC). Ce centre fonctionnera de 1966 à 1976. Après sa fermeture, Illich reviendra vivre en Europe et il enseignera notamment l’histoire du haut Moyen Âge à Brême, en Allemagne.

Il décède en 2002 des suites d'une tumeur qu'il a volontairement choisi d'assumer jusqu'au bout sans vouloir l'opérer et qu'il garda 20 ans.

Théories

Monopole radical

Il est l'inventeur du concept de monopole radical (lorsqu'un moyen technique est ou semble trop efficace, il crée un monopole et empêche l'accès aux moyens plus lents, comme les autoroutes vis-à-vis de la marche à pied par exemple). « Quand une industrie s'arroge le droit de satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque là l'objet d'une réponse individuelle, elle produit un tel monopole. La consommation obligatoire d'un bien qui consomme beaucoup d'énergie (le transport motorisé) restreint les conditions de jouissance d'une valeur d'usage surabondante (la capacité innée de transit). » (Ivan Illich, Énergie et équité, 1975)

Contre-productivité

La principale notion illichienne est le concept de la contre-productivité, qui décrit un phénomène embarrassant : lorsqu'elles atteignent un seuil critique (et sont en situation de monopole) les grandes institutions de nos sociétés modernes industrielles s'érigent parfois sans le savoir en obstacles à leur propre fonctionnement : la médecine nuit à la santé (tuant la maladie parfois au détriment de la santé du patient), le transport et la vitesse font perdre du temps, l'école abêtit, les communications deviennent si denses et si envahissantes que plus personne n'écoute ou ne se fait entendre, etc.

Penseur de l'écologie politique, il lutta contre le système automobile et tous les moyens de transports trop rapides qu'il jugeait aliénants et illusoires. Il avait par exemple calculé qu'en prenant en compte le temps moyen passé à travailler pour acquérir une automobile et faire face aux frais qui y sont liés et non seulement le temps passé à conduire celle-ci, la vitesse du bolide était de 6 km/h. En effet, un Américain consacrait en moyenne, durant les années 1970, 1 600 heures par an pour sa voiture et ne parcourait que 10 000 kilomètres durant l'année. Illich était aussi contre nos systèmes de santé et l'école obligatoire, qu'il considérait comme outils non-conviviaux.

La convivialité

Il travailla à créer des pistes vers d'autres possibilités, qui s'expriment selon lui par un retour à des outils conviviaux, qu'il oppose aux machines. L'outil accepte plusieurs utilisations, parfois détournées du sens original, et permet donc l'expression libre de celui qui l'utilise. Avec une machine, l'homme devient serviteur, son rôle se limitant désormais à faire fonctionner une machine construite dans un but précis.

On peut avoir une idée de la convivialité chez Illich avec la relation autonomie et hétéronomie reliée aux valeurs d'usage et d'échange marxiennes et à l'idée d'union-au-monde d'Erich Fromm.

On peut le considérer, avec son ami Jacques Ellul, comme l'un des principaux inspirateurs des concepts d'« après-développement » (diffusé notamment par des auteurs qui ont travaillé avec Illich, tels Majid Rahnema ou Gustavo Esteva), de « simplicité volontaire » et plus récemment de « décroissance soutenable ».

Origine du monde moderne

Dans le livre River North of the Future : The Testament of Ivan Illich As Told to David Caryley, Illich relate dans des entretiens oraux une vision particulière de l'Histoire. Pour lui, les institutions d'aujourd'hui qui se veulent universelles et établissent un monopole radical sont héritées du catholicisme.

À propos notamment de l'école : « Chaque peuple eut ses danses de la pluie et ses rites d'initiations mais jamais un rituel qui clamait sa validité universelle, une procédure se présentant elle-même comme destination inévitable pour tout le monde, dans tous les pays ». L'école est devenue selon Illich une religion universelle, et en tant que telle, témoigne de son héritage de la première institution qui déclarait ses services et ses ministères comme l'unique voie vers le salut : l'Église catholique romaine.

Pour Illich, selon l'adage corruptio optimi quae est pessima (« la corruption du meilleur devient le pire »), le monde moderne n'est ni l'accomplissement du christianisme ni sa négation, mais plutôt sa perversion. Les nouvelles libertés que Jésus nous a apportées ont rendu possibles de nouveaux excès. En libérant l'homme des anciennes traditions et des coutumes ethniques (liberté manifestée selon Illich dans la parabole du samaritain, qui transgresse les clivages) pour aider et donc choisir son prochain, l'homme perd également les garde-fous que ceux-ci pouvaient représenter.

Œuvre

- Libérer l’avenir, Seuil, Paris, 1971 (titre original: Celebration of awareness).

- Une société sans école (en), Seuil, 1971 (titre original: Deschooling Society

- La Convivialité, Seuil, 1973 (titre original: Tools for conviviality)

- Énergie et équité, 1re édition en français, Le Monde puis Le Seuil, 1973, 2e édition en anglais, 1974, 3e édition en allemand, 1974, traduction par Luce Giard, Seuil, 1975. texte intégral en français

- Némésis médicale, Seuil, 1975

- Le Chômage créateur, Seuil, 1977.

- Le Travail fantôme, Seuil, 1981.

- Le Genre vernaculaire, Seuil, 1983.

- H2O ou Les Eaux de l’oubli, Lieu commun, 1988.

- ABC, l’alphabétisation de l’esprit populaire, avec Barry Sanders, La Découverte, Paris, 1990.

- Du lisible au visible, la naissance du texte, Cerf, Paris, 1991.

- Dans le miroir du passé. Conférences et discours 1978-1990, Descartes & Cie, Paris, 1994.

- Entretiens avec Ivan Illich, David Cayley, Bellarmin, 1996.

- Œuvres complètes Tome 1, (Libérer l'avenir - Une société sans école - La Convivialité - Némésis médicale - Énergie et équité), Fayard, 2004.

- Œuvres complètes Tome 2, (Le Chômage créateur - Le Travail fantôme - Le Genre vernaculaire - H2O, les eaux de l'oubli - Du lisible au visible - Dans le miroir du passé), Fayard, 2005.

- La Perte des sens, Fayard, Paris, 2004.

- La corruption du meilleur engendre le pire, entretiens avec David Cayley, Actes Sud, 2007.

Utopie urbaine : « Illichville »

Dans le prolongement de l'œuvre d'Ivan Illich, des artistes américains ont imaginé un projet de ville alternatif, du nom d'« Illichville ». À la différence des précédentes utopies urbaines, ce projet est récent puisqu’il date de la fin du XXe siècle et qu'il se conçoit résolument en opposition avec la « ville-automobile » américaine dont le modèle tentaculaire est Los Angeles. Il s’agit en outre d’un projet urbain à forte connotation écologiste. Il est basé sur la marche à pied, le vélo et les transports en commun. Il s'agit d'une ville qui propose de fait un modèle de décroissance basé sur le refus de la société de consommation et de l’automobile et promouvant la convivialité défendue par Illich.

Le Sarkophage – Comprendre, c’est désobéir

Vive la vie bonne !

Editorial N° 15

La presse dominante se moque trop facilement des mises en garde des militants antiproductivistes contre les agressions sensorielles dont nous sommes victimes. Oui, nous sommes des militants de la lenteur ; oui, nous revendiquons le droit à la nuit ; oui, nous pensons que l’on n’accorde pas assez d’importance au « prendre soin ». De plus en plus, nous prévoyons des moments artistiques lors de nos rassemblements militants (chanteurs, musiciens, slameurs, chorégraphes, plasticiens, etc.). Ce choix est politique : mettre en acte la volonté de développer les autres dimensions de nos personnalités pour ne plus subir l’économisme dominant (se vivre uniquement en forçats du travail et de la consommation). Nous pourrions nous moquer de cette attention accordée au sensible, sauf si nous admettons que la société productiviste fait au quotidien l’économie du sensible. Prenons nos objets ordinaires. Songe-t-on assez aux conséquences de nos choix d’écriture ? Que signifie sensoriellement le passage de la plume au stylographe, puis au clavier ? Que signifient aussi ces lycées qui ressemblent à des quartiers de haute sécurité ? Que signifent ces abords de centre-villes pub-tréfiés par l’urbanisme commercial ? Le choix d’une vie bonne, donc simple,

est aussi celui d’une vie sensible. L’éveil de la sensibilité a besoin de temps, de gratuité, de profondeur : toutes qualités déniées dans un système dirigé par la seule impulsion quantitative. Norbert Elias a montré que le culte de la raison produit une éviction du sujet : il songeait alors notamment à la fin de l’artisanat. On pourrait aujourd’hui parler de la crise de la culture, et en particulier de la poésie. Les antiproductivistes sont fortement engagés dans la défense de la poésie, car l’inexplicable relève nécessairement du poétique. Or, c’est justement cette part humaine la plus profonde qui est aujourd’hui refoulée par le capitalisme. La crise du poétique est donc révélatrice de la guerre souterraine que mène la civilisation du symbole et du chiffre, c’est pourquoi nous devrions accorder de l’importance dans nos messages militants au beau, au poétique, au sensible. Le système d’oppression a pénétré très profondément dans nos imaginaires. Conséquence : ils sont en deuil, qu’il s’agisse de notre imaginaire alimentaire (celui de la malbouffe), ou sexuel (celui des films porno). L’imaginaire est toujours lié à une perception du monde, or la perception spontanée dominante est aujourd’hui à la consommation du monde. Le politique n’est plus capable de permettre au poétique de se formaliser sous une forme symbolique : songeons à la disparition des visionnaires et des tribuns,

puisque le seul discours autorisé est celui des économistes, des technocrates. Est-il insignifiant que le conseil scientifique d’ATTAC soit impulsé par des économistes, alors que les combattants de Massoud se disaient des poèmes ? A-t-on assez pensé à l’importance de la poésie et des poètes dans la Résistance ? Qui se souvient que c’est le grand poète roumain, Mircéa Dinescu qui a lancé, sur les ondes radiophoniques, l’appel à l’insurrection contre les Ceausescu ? Écoutons ce que nous dit le poètemilitant guadeloupéen Patrick Chamoiseau : le principe d’une poétique, c’est de parier sur les formes invisibles qui se trouvent dans le réel. Cette dimension poétique du vivant, c’est celle des grands mythes, y compris révolutionnaires. Une vie simple, c’est déjà une vie qui rappelle l’urgence et la beauté de vivre. Voilà pourquoi Le Sarkophage sera présent lors de la Biennale de Lyon, le 27 novembre, à 20 heures, à l’occasion de la conférence sur le thème « Le local sans les murs » dans l'espace même où est présentée l'oeuvre du sculpteur Sarkis. Voilà pourquoi Le Sarkophage co-organise le samedi 30 janvier 2010 avec la municipalité de Vaulx-en-Velin un grand colloque international sur le thème « Ralentir la ville », pour faire société de façon plus belle.

Responsable rédaction : Paul Ariès

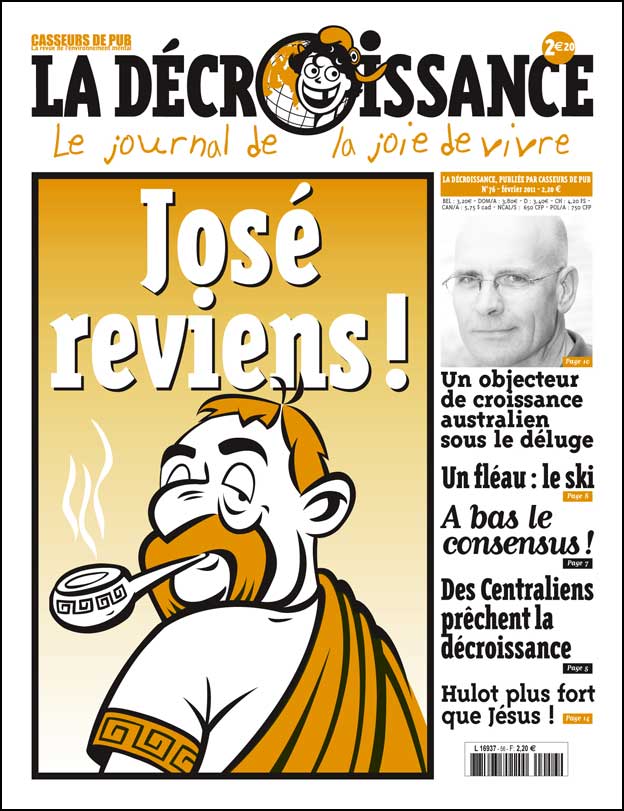

La Décroissance – Le journal de la joie de vivre – N°76

N°76 – février 2011: José reviens !

N°76 – février 2011: José reviens !

Page 2 : Courriers

Pages 2-3-4 : José du côté obscur de la force, par Paul Ariès

Page 3 : Éditorial : Augmentation, par Bruno Clémentin

Page 4 : Chronique d’Alain Accardo : Attente

Page 5 : La décroissance promue par une grande école, par Vincent Cheynet

Page 6 : L’écotartufe : Jean-Paul Besset - La saloperie : La radio

Page 7 : Simplicité volontaire : Pascale et Olivier, Laboratoire, par Catherine Thumann - Action du mois : Refuser le consensus

Pages 8-9 : Le ski, ça pue, ça pollue et ça rend con, par Catherine Thumann

Page 10 : Croissance du déluge en Australie, par Florence Leray - Leçon de cohésion à la belge, par Catherine Thumann

Page 11 : La chronique du conseil municipal : Décroissance, en v(o)eux-tu ? En voilà !, par Thierry Brulavoine - Professeur Foldingue: Mère porteuse - Cancún : attention danger !, par Paul Ariès

Page 12 : Chronique de François Jarrige : Aux origines de l’État industrialiste - Bédé : Bovix le décroissant

Page 13 : Le petit économiste : Taxer les riches ?, par Denis Baba - Chronique de Jacques Testart : Le retour de Jacques Benveniste

Page 14 : Capital fait sa « révolution », par Cédric Biagini

Page 15 : Abroger YAB, le Qatar et la Fifa !, par Stéphane Lhomme

Page 16 : Chronique antinucléaire de Stéphane Lhomme : Deux otages français sacrifiés pour sauver Areva et Sarkozy